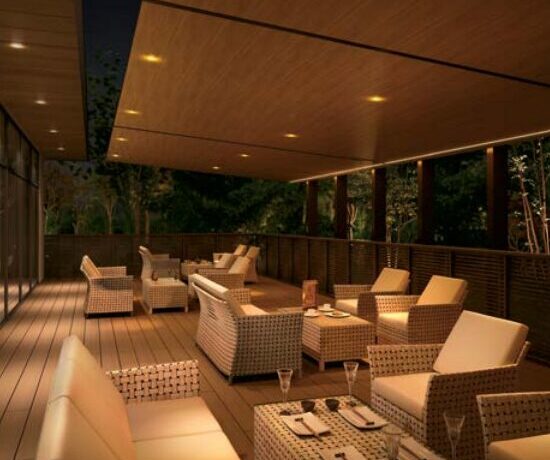

樹脂製ウッドデッキのメリット・デメリットとは?天然木との違いや選び方もご紹介

樹脂製ウッドデッキは、木粉(木の繊維)とプラスチック樹脂を混ぜ合わせて作られる人工のデッキ材です。見た目や手触りは天然木に近く、一見しただけでは木製デッキと区別がつかないほどリアルに再現されています。

近年はガーデニングやアウトドアリビングの人気に伴い、腐りにくく手入れが楽な樹脂製ウッドデッキの需要が高まっています。

本記事では、樹脂製ウッドデッキのメリット・デメリットを天然木と比較しながら詳しく解説し、選び方やおすすめ商品、施工費用の相場、メンテナンス方法までご紹介します。

目次

樹脂製ウッドデッキとは?

樹脂製ウッドデッキとは、天然の木材ではなく合成樹脂を主原料に作られたウッドデッキのことです。人工木デッキとも呼ばれ、構造材にはアルミなどが使われることが多く、床板はプラスチック樹脂に木の粉を混ぜて成形した材料で作られています。

木粉を含むためほのかに木の香りがし、表面も滑らかで磨いた木材のような質感があります。見た目も天然木とほとんど変わらず、美しい木目調を再現できるのが特徴です。

従来の天然木デッキに比べて耐久性が高く腐食しにくいため、現在では一般住宅のウッドデッキの多くに採用されるほど普及しています。

樹脂製ウッドデッキのメリット

樹脂製ウッドデッキには、天然木にはない数多くのメリットがあります。耐久性の高さやメンテナンスの容易さ、防腐・防虫性能、カラーバリエーションの豊富さ、そして環境への優しさなどが主な利点です。

以下で、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

天然木よりも耐久性がある

樹脂製ウッドデッキは非常に耐久性が高く、長持ちします。一般に耐用年数は20年以上といわれており、数年で傷んでしまうソフトウッド系の天然木(耐用年数5~10年程度)よりは圧倒的に寿命が長く、ハードウッド(15~30年程度)にも匹敵するかそれ以上の耐久性を持ちます。

腐食やシロアリなどによる劣化に強いため、適切に使えば数十年単位で使用できるのは大きなメリットです。経年による反りや割れも起こりにくく、長期間にわたって安心して使い続けられます。

メンテナンスの回数が少なくて済む

天然木のウッドデッキは定期的な塗装や防腐剤の塗り直しなど継続的なメンテナンスが欠かせませんが、樹脂製ウッドデッキは天然木に比べて比較的少ないメンテナンスで済みます。製品自体が耐候性に優れているため、塗装の塗り替えや防腐処理を行う必要がありません。

汚れが付着した場合も水洗いするだけで簡単に綺麗になるので、日常的なお手入れも楽に行えます。このように、お手入れに手間や頻度がかからない点は忙しい方にとって大きな魅力と言えるでしょう。

防虫・防腐性能が高い

樹脂製デッキは腐りにくくシロアリに強い素材です。天然木のように水分や湿気を吸って腐食したり、シロアリなどの害虫被害に遭ったりしにくい特性があります。

特に現在主流の樹脂デッキ製品では、床板下の構造部(大引きや束柱)にアルミ材を使用しているものが多く、木材部分が地面に触れない設計のためシロアリが寄り付く心配もほとんどありません。

こうした高い防腐・防虫性能のおかげで、長期間にわたり構造が安定し、安全に使用し続けることができます。

さまざまなデザインがある

樹脂製ウッドデッキはカラーバリエーションやデザインの選択肢が豊富です。メーカー各社から様々な色調・質感の製品が販売されており、一般的に4~5色程度のカラー展開が用意されています。

また、最近では天然木さながらの質感を追求した高級志向の製品も登場しており、あえて色ムラや陰影を施して本物の木のような風合いを演出している製品もあります。

このようにデザインの幅が広いため、ご自宅の雰囲気やエクステリアプランにぴったり調和するウッドデッキを見つけやすいでしょう。

環境に配慮されている

樹脂製ウッドデッキは環境面でのメリットも見逃せません。材料にはリサイクル木材や再生プラスチックが使われていることもあり、廃材の再利用によって森林資源の保護やプラスチック廃棄物の削減に貢献するエコな商品です。

防腐剤や殺虫剤などを定期的に使用しなくても長持ちするため、薬剤による土壌汚染の心配もありません。メンテナンスフリーで長寿命という特性自体が廃材の発生を抑制しますので、総合的に見て環境負荷の少ない選択肢と言えるでしょう。

樹脂製ウッドデッキのデメリット

樹脂製ウッドデッキには優れた耐久性がある反面、夏季の高温化・紫外線による退色・天然木らしさの不足といった弱点も見逃せません。

ここでは3つの代表的デメリットをご紹介します。デメリットを正しく理解すれば、ご家庭の使い方に最適な仕様を選べるようになるでしょう。

表面温度が高くなる

樹脂は熱を蓄えやすく、真夏の直射日光下では床板温度が60℃近くに達し、素足やペットの肉球を火傷させる恐れがあります。

このような場合は、シェード設置や散水による気化冷却、遮熱顔料入りの淡色板の採用で温度上昇を抑制できます。屋外ラグや人工芝の敷設、植栽・パーゴラの配置も蓄熱低減に有効で、冷却ファンや夕方利用への切替えを組み合わせるとさらに安心です。

色褪せが起こる

人工木材は紫外線で顔料が分解され、設置後数か月~1年で初期色より淡くなる傾向があります。

ダークブラウンなど濃色は変化が目立ちやすいものの、その後は大きく変わらず天然木のような灰色化は起きません。

色もちを重視するなら退色の目立ちにくいライトグレー系を選ぶと美観を長期保持できます。

人工的な見た目になる

工業製品である人工木は木目が均一で節や色ムラが少なく、経年変化による風合いも限定的です。天然木独特の温かみや味わいを求める場合は無機質に感じるかもしれませんが、均質な外観が長く保たれるのは大きな利点です。

近年は色ムラや陰影を再現した木彫タイプなど質感重視の商品も登場し、費用は上がるものの自然な見た目と高耐久を両立できます。購入前に屋外でサンプル板を比べ、光の当たり方や距離による印象差を確認すると失敗を防げます。

樹脂製ウッドデッキと天然木の違い

樹脂製ウッドデッキと天然木デッキは材料・耐久性・維持費が大きく異なります。

ここからは「素材構成」「経年劣化」「メンテナンス負担」「初期費用とランニングコスト」の4つの観点から差異を整理し、自宅の用途に合う選択肢を見極められるようにしていきましょう。

素材・構造の違い

樹脂製は木粉と樹脂を押出成形した床板とアルミ下地の組合せで木が土に触れず腐朽リスクが小さく、表面も均一でトゲが立ちません。重量はやや増えますが構造強度は高く品質ムラも少ないうえ、アルミフレームは反りにくく大開口サッシとフラットに納める際も加工が容易です。

一方で、天然木デッキはヒノキやウリンなど無垢材を床板と下地に使うため一本ごとに木目や節が異なり温もりがありますが、地面に触れる部材が湿気を吸って腐りやすく、ささくれも発生します。

耐久性・経年変化の違い

樹脂製デッキの耐用年数は実績値で約20年以上。合成樹脂が水分を弾きアルミ下地が錆びにくいため腐食やシロアリ被害が起こりづらく反りも稀で、色調は初期に若干トーンダウンした後ほぼ安定します。

ハードウッドも手入れ次第で20?30年保ちますが銀灰化や割れが進み、ビスの締め替えや板交換が必要です。ソフトウッド系は2?10年で更新が現実的で、構造耐久差は歴然と言えるでしょう。自然な経年変化を楽しむか、安定美観を優先するかが分岐点となります。

メンテナンスの手間の違い

樹脂製は落ち葉掃除と水洗い程度で済み、年1回の点検でビス緩みとゴミ詰まりを確認すれば十分です。

カビは塩素系洗剤で落とせ、ささくれは発生しません。保守コストと労力は天然木の十分の一以下に収まり、休日をメンテに費やさず家族時間を確保できる点も大きな利点です。

天然木デッキは年1回の保護塗料塗布と数年ごとの板交換が必須で、累計すると塗料・工具代と作業時間はとても大きなものになります。雨後の黒カビ洗浄やささくれ研磨も欠かせません。

費用の違い

イニシャルコストは樹脂製がやや高く、1㎡で天然木3?7万円に対し樹脂木は3~7.5万円が目安です。材料単価とアルミ下地の加工手間が要因ですが、10?20年の総支出では差が縮小します。

天然木は塗料再塗装や板交換が積み重なるため使用年数が長くなると樹脂と並び、いずれコストが逆転する事例も多いです。

将来の張替え頻度を抑えたい場合も樹脂が有利になっており、初期費用優先なら天然木、維持費込みで長期的合理性を求めるなら樹脂デッキが適しています。

樹脂製ウッドデッキの選び方

樹脂デッキを後悔なく採用するには「用途・環境・寸法・意匠・安全・費用」の6項目を整理し、家族の暮らしと庭条件に最適な仕様へ落とし込むことが重要です。

早期に要件を可視化すれば見積もり比較も容易になり、完成後の手直しや追加出費を防げます。

用途・ライフスタイルに合った目的で選ぶ

使い道が決まれば必要サイズと耐荷重が絞り込めます。物干しだけなら間口3600×奥行1200mmほどでも足りますが、食事や団欒を楽しむなら2700×1800mm以上が快適です。

将来テーブル配置や物置設置に変わる可能性も踏まえ、高荷重下地や拡張オプション対応品を選ぶと長期的な用途変更に柔軟に対応できます。ペット用スロープや手洗い水栓など付帯設備も早めに検討すると設計が固まりやすくなります。

設置環境・気候条件で選ぶ

立地条件は床板性能に直結します。強い日射を受ける南面は遮熱顔料入り淡色板が有効で、北側日陰では防カビ配合や低吸水タイプが汚れと黒カビを抑えます。

多雪地域では束柱ピッチや根太断面を増強できる商品を選ぶことで、溝入り表面で凍結時の滑走を抑止することが可能です。塩害地域はフッ素塗膜アルミやステンレス金具仕様が長寿命に寄与し、環境に適合した材選びで維持コストが下がります。

サイズ・レイアウトで選ぶ

まず境界線と雨樋位置を測定し必要床面積を確定。変形地には台形やL字連結可能なモジュール品が無駄を減らします。室内床とフラットに納める場合は束柱調整幅とサッシ下端干渉を確認し、逆に段差を抑えたいならローデッキ仕様に変更しましょう。

平面・立面を簡易図で描きステップやフェンスまで配置検討すると動線ミスを防げ、完成後の使い勝手が向上します。

色やデザインで選ぶ

外壁やサッシ、室内の床の色と調和する色を選ぶと統一感が高まります。淡色は視覚的に広く見えますが黒カビが目立ちやすく、濃色は重厚だが夏に熱を持ち退色も早いのが難点です。

木彫タイプは陰影や色ムラで天然木に近い質感を再現し、フラットタイプはモダン住宅と相性良好で清掃も容易になります。展示場で晴天と日陰両方の見え方を確認し、触感や光沢も納得してから決定すると色味の誤差を防げます。

安全性で選ぶ

転落防止フェンスやゲートはデッキ高さ1000mm超で必須と言えるでしょう。

濡れた際の滑走対策として溝入り板やノンスリップテープを併用することで人間はもちろん、ペットの安全を守ることにもつながります。傷補修がサンドペーパーで行える製品を選べば衛生管理も容易です。

防草シートと床下換気口を設け雑草と湿気を抑制すると、長期にわたり快適な使用環境が維持できます。

費用で選ぶ

材料+施工費は1㎡あたり4?6万円が平均で、フェンスや屋根を加えると総額が2~3割上昇します。DIYなら資材費2万円/㎡程度に圧縮できますが、精度不足は沈みやガタつきに直結するため要注意です。

3社以上から同寸法・同仕様で見積もりを取り、値引率だけでなく工事保証年数や下地仕様を比較して実質コストを判断しましょう。

おすすめのウッドデッキ3選

国内大手3社が手掛ける人工木ウッドデッキから、遮熱性・コスト・メンテ性で際立つ三モデルを厳選しました。

家族構成や敷地条件に合わせやすい多彩な仕様に加え、新築・リフォームどちらでも導入しやすいモジュールとオプションを備え、将来の拡張にも柔軟に対応できます。購入後のサポート体制も充実しています。

LIXIL「樹ら楽ステージ」

遮熱顔料を混ぜた床板が真夏でも素足で歩きやすい温度を保ち、木彫タイプを含む全5色が外壁やサッシ色に自然に溶け込みます。アルミ下地は揺れに強く、オプションの照明・下囲い・スロープでバリアフリー化も容易です。

サイズバリエーションは間口2700mmから奥行自由。価格は3社で最高水準ですが、質感・耐久性・拡張性の総合満足度は突出しており、「絶対に失敗したくない」施主に選ばれ続けている業界シェアNo.1の商品。

床板はささくれが出にくく高い遮音性も備えるため、夜間の歩行音が気になる都市部住宅でも快適に使えます。保証体制も万全です。

YKK AP「リウッドデッキ200」

リウッドデッキ200は木粉と樹脂を均一に混合したノンホルム素材で、低VOCを実現した安全志向モデルです。床板の噛み合わせ構造によりカードや小物が床下へ落下せず、日光遮断で雑草も抑制してくれます。

カラーは落ち着いた4色、変形地にも対応する台形カットや束柱調整が可能で、狭小庭リフォームに重宝します。

工事費込み価格は三社中最も割安ながら、アルミ構造の精度と施工マニュアルのわかりやすさで職人評価も高く、コスパ重視派に最適です。保証は部材10年・施工2年で安心して長期使用できます。メンテ性も良好。

三協アルミ「ひとと木2」

ひとと木2は吸水抑制床板と木目重視床板の2タイプをラインアップしています。カラーはパインからチャコールブラックまでの4色展開です。

ペット用スロープやゲートなど専用オプションが豊富で、段差が苦手なワンちゃんでも安心して昇降できます。傷が付いた際は紙やすりで表面を研磨するだけで補修でき、部分交換も簡単です。

価格は中庸ながら性能とメンテ性のバランスが良く、小さなお子様がいる家庭やペット同居住宅に特に支持されています。

施工費用の相場

樹脂製ウッドデッキの施工費用は、材料と施工を合わせて1㎡あたり概ね3万?7.5万円が標準的な目安です。例えば、幅3.6m×奥行1.8m(約6.5㎡)なら総額20万?50万円前後となります。

地盤調整や既存デッキ撤去、フェンス・屋根などを追加すると費用は上乗せされるため、現場条件とオプションを加味した個別見積もりで最終価格を確認することが重要です。

DIYなら材料費を1㎡あたり約2万円まで抑えられますが、水平調整や強度確保には専門知識が欠かせず、専門業者への依頼が安心です。

メンテナンス方法と長持ちさせるコツ

樹脂製ウッドデッキはメンテナンスフリーに近い素材ですが、何もしなくてよいわけではありません。

定期的な簡単なお手入れをすることで美観を保ち、さらに長持ちさせることができます。ここでは、樹脂デッキをより長く快適に使うためのメンテナンス方法とコツをご紹介します。

定期的に清掃をする

樹脂デッキを長持ちさせる第一歩はこまめな清掃です。落ち葉やホコリを放置すると水分が残り、木粉を含む表面でカビが繁殖しやすくなります。週に一度ほうきやブロワーで掃き、汚れが目立つときはホースで洗い流しましょう。

高圧洗浄機は表面を傷める恐れがあるため基本的に不要です。年に一度は全体を点検し、ビスの緩みやひび割れを確認して早期補修を実施すると良いでしょう。

もし、雨シミ等発生したら散水後雑巾がけやデッキブラシを使うだけでも綺麗になります。

点検時に床下の通気を確保すれば湿気がこもりにくく、カビの再発も抑制できます。掃除と点検を習慣化することで美観を長く保てます。

カビが発生した際は除去剤を撒くなど対策をする

人工木デッキでも湿度が高く日当たりが悪い場所では黒カビが発生します。原因は木粉を含む表層に付着した汚れと水分です。

カビを見つけたら家庭用の塩素系カビ取り剤を吹き付け、数分置いてブラシで擦り、水で洗い流します。薬剤が植物に付かないよう養生し、ゴム手袋とマスクを着用して作業してください。

除去後は落ち葉やプランターを片付けて風通しを確保し、定期清掃で胞子の栄養源を除去することが再発防止につながります。薄い色の床板は黒カビが目立ちやすいため、早期対応が美観維持の鍵です。雨の後に乾拭きするだけでも効果的です。

樹脂製ウッドデッキに関するよくある質問

最後に、樹脂製ウッドデッキを検討する際によく寄せられる疑問点についてQ&A形式でお答えします。夏場の使用感からメンテナンス頻度まで、購入前に気になるポイントを一つずつ解消していきましょう。

夏場に表面が熱くなるのは本当ですか?

本格的な真夏の直射日光下では表面温度が60℃を超えることがあり、素足で歩くと火傷の危険があります。

天然木より熱を吸収・保持しやすい素材ゆえですが、遮熱顔料入り製品の採用、日除けシェードの設置、打ち水や敷物の活用で温度上昇を抑えられます。小さな子どもやペットが使用する際は、使用前は必ず手や足で温度を確認し、安全を確保してから利用しましょう。

樹脂ウッドデッキの色あせや退色はどのくらいで起こりますか?

設置後数ヶ月~1年で軽い退色が始まり、その後はほぼ安定します。直射日光が強い場所や濃い色の板ほど変化が目立ちやすいものの、天然木のように大きく変色することはありません。

「少しトーンダウンしたかな」と感じる程度で止まる場合が大半です。気になる際はUVカット保護剤を年1回塗布すると色持ちを高められます。

樹脂ウッドデッキのメンテナンス頻度はどれくらいですか?

基本的な手入れは1?2ヶ月ごとの掃き掃除と水洗いだけで十分です。落ち葉や花粉を溜めないことで汚れやカビを防止できます。

加えて年1回、床板のぐらつきやビスの緩み、デッキ下の雑草を点検し、必要に応じて増し締めや除草を行えば長期的な劣化を抑えられます。天然木に比べ圧倒的に手間が少なく、忙しい家庭でも維持が容易です。

まとめ

樹脂製ウッドデッキは腐食・シロアリに強く、塗装不要で掃除と年1回の点検だけで長期使用できます。夏は表面温度が60℃超になるため遮熱顔料入り製品や日除け、打ち水で対策をするようにしましょう。

設置後数ヶ月で軽い退色が起こりますが大きな変色は少なく、UVカット保護剤で色持ちを向上できます。

一方、天然木は初期費用が抑えられ塗装で色味を調整する楽しみがありますが、定期メンテナンスと将来的な張り替え費が必要です。目的と許容度を比べ、最適なデッキを選びましょう。